2025/11/03

「第一回あきんど祭り」を終えて

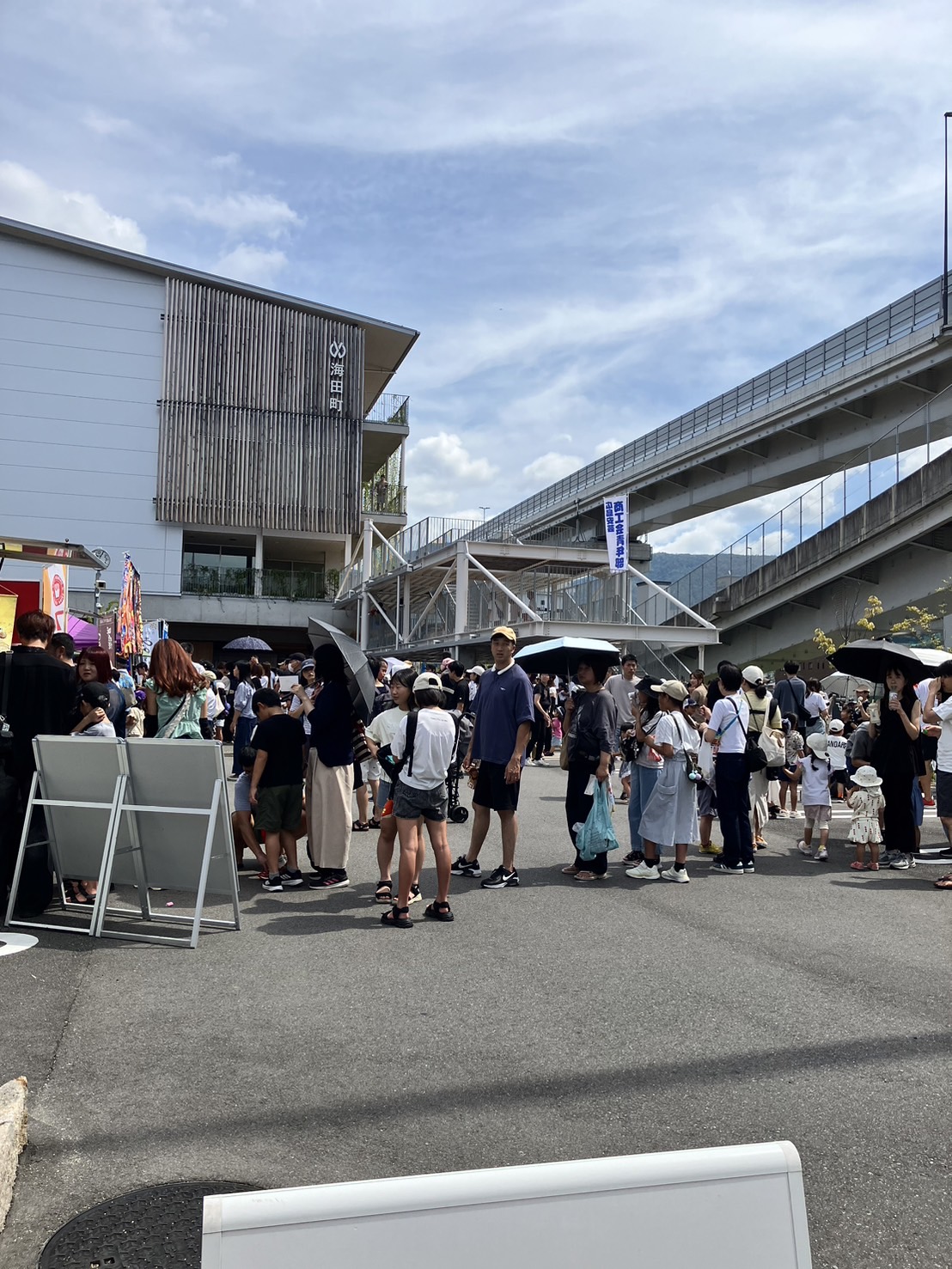

こんにちは。現場を担当している岩﨑です。今日は、9月に地元の海田町役場を会場に開催された「第一回あきんど祭り」のことを紹介したいと思います。

「あきんど祭り」は初めての取り組み。どのくらいの来場があるのか、当日の天気はどうなのかと開催前は不安もありました。

ところが、天気も上々で来場者がぞくぞく。初の試みは大盛会となりました。※あきんど祭りチラシ

さて、みなさん、あらためて、「あきんど」という言葉はご存じでしょうか。あまり普段の暮らしで聞かない言葉ではないでしょうか?ちょっとここでおさらいしますね。

「あきんど」とは何?

「あきんど」とは、商売を仕事とする人、つまり商人を指す言葉です。元々は「あきびと」や「あきうど」が音変化したもので、「あき」は商いを意味し、「んど」は人を意味します。

「あきんど」と「しょうにん」

「商人」という漢字は、「あきんど」と「しょうにん」の両方で読まれます。どちらも商売をする人を指しますが、「あきんど」はより古くから使われている和語です。

歴史の中の「あきんど」

江戸時代の大坂の商人は、士農工商の身分制度では低い位置にありましたが、実際には武士に資金を貸すなどして実質的に高い地位を占めていました。また、江戸幕府は商人に対して非課税でしたが、実際には御用金という形で税収を得ていました。

「あきんど」の役割

商人は、作られた「モノ」を必要とする人の手に渡す役割を担っています。これは「渡し人」や「運び人」とも言えます。

あきんど祭りの竹野内建設のメニューは・・・

広島県産材を構造材として木の家づくりを進める竹野内建設では、地元イベントで恒例となったヒノキを使った「マイ箸づくり」を来場客の皆様に体験してもらいました!カンナでヒノキの角材を削っていき、やすりで仕上げて箸にします。

大工さんが実際に使用するカンナという工具を使っています。カンナでヒノキの角材を削っていき、やすりで仕上げて箸にします。

大人はもちろん、小さな幼稚園くらいのお子さんも大工さんや弊社社員がサポートしますので安心して参加されました。

子どもたちも箸ができた後、楽しかったと言ってくれてうれしかったです。その後の、お菓子のつかみ取りも好評でした!

順番待ちを工夫します

1膳の箸を作成するのに時間がかかってしまうので、順番待ちが長くなりキャンセルする方もおられて申し訳ない気持ちになりました。

一人でも多くの方に参加していただきたいので、次回3月の「海田市祭り」に向けていろいろ考えてみようかなと思いました。

次回の課題も見つかりましたので、次回は改善できればと思います。

ご参加していただいた皆様、ありがとうございます。

当日、マイ箸作りを担当した4名です。(左から、岩﨑、高橋大工、三上大工、堀田)

みなさん、また体験においでくださいね!